作者:百姓评车

作者:百姓评车 来源:百姓汽车

来源:百姓汽车 时间 2023-04-04

时间 2023-04-04 浏览:18835

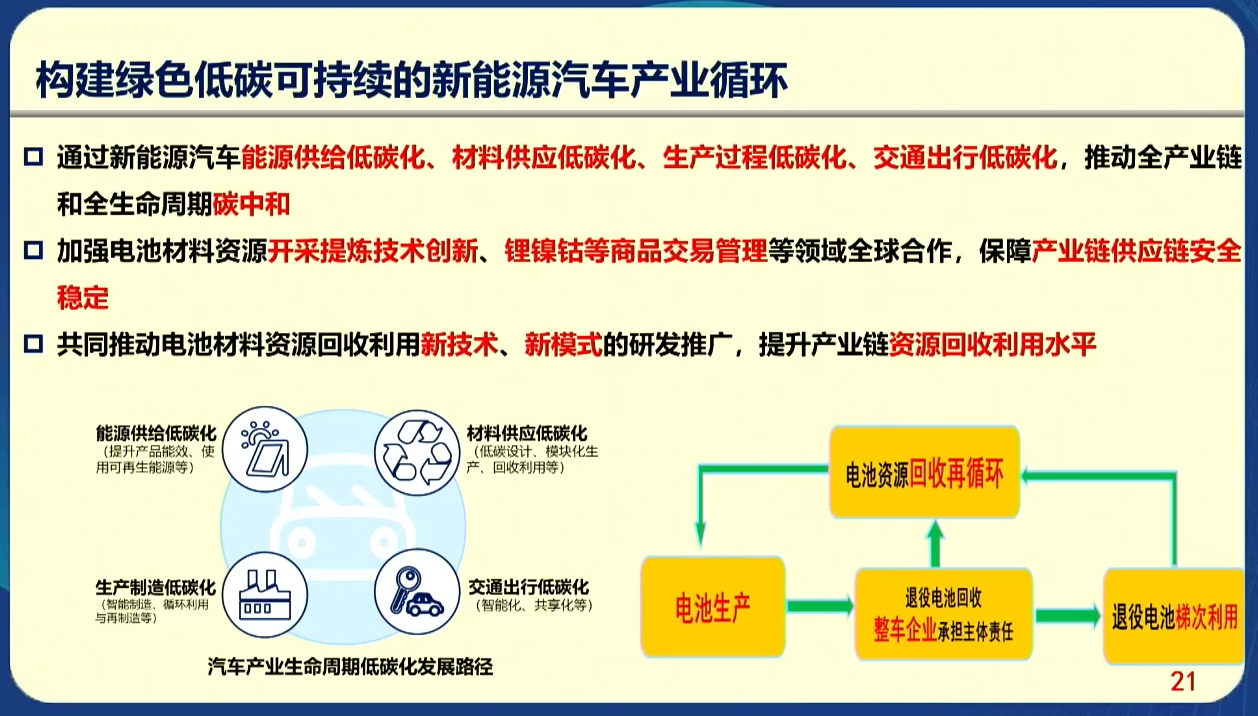

浏览:18835“构建绿色低碳可持续的新能源汽车的产业循环现在是十分重要的发展方向,尤其是在双碳要求下,我们要逐步实现从能源供给的低碳化、材料供应的低碳化、生产过程的低碳化、交通出行低碳化,推动全产业链和全生命周期的碳中和。”

4月1日,中国科学技术协会主席万钢在2023中国电动百人会论坛上发表了主题为《迈向中国汽车产业的新征程》的演讲,从新能源汽车产业发展新阶段的特征、面临的挑战,以及未来发展方向等三大块内容,对中国新能源汽车产业进行了框架式分析与解读。

中国正在迈向新能源汽车产业发展的新阶段

从万钢的讲话内容来看,这一结论主要是基于七方面的判断。

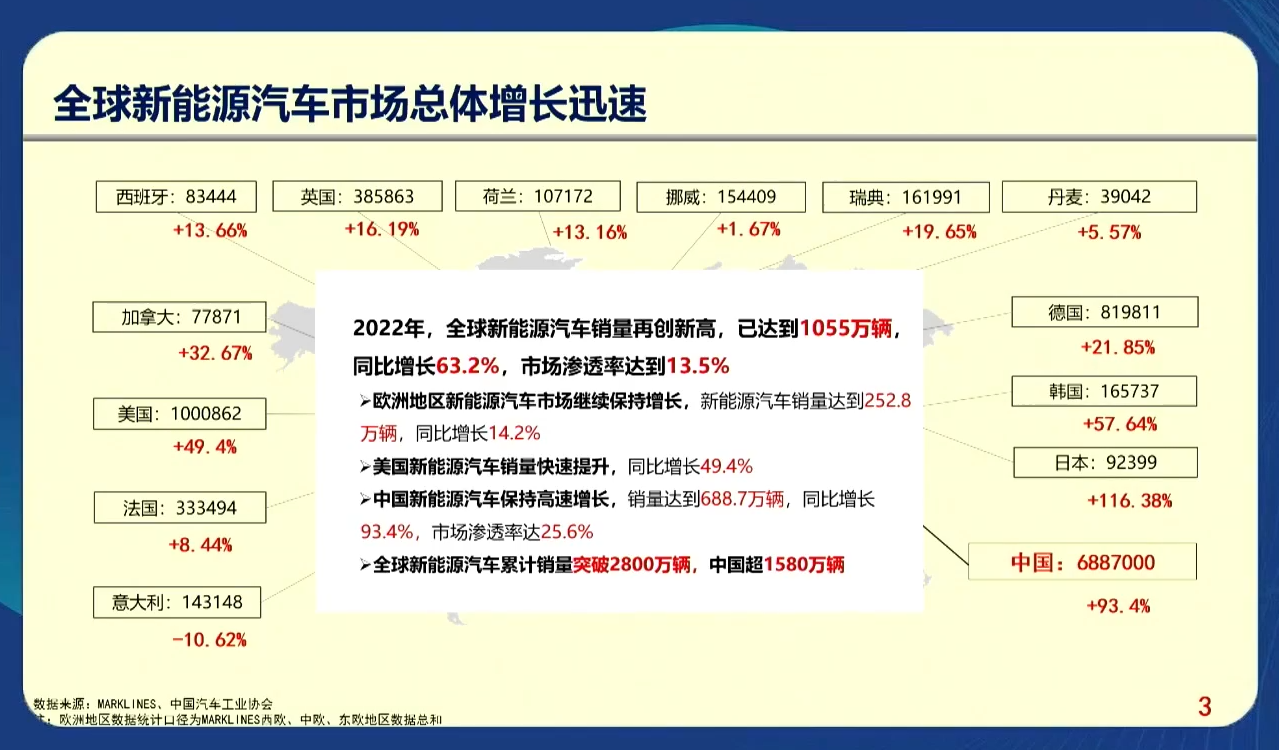

第一,从全球新能源汽车数据来看,2022年销量再创新高。当年销量达到1055万辆,同比增长63.2%,市场渗透率达到13.5%。其中,中国市场继续保持高速增长,销量达到688.7万辆,同比增长93.4%,市场渗透率达到25.6%。

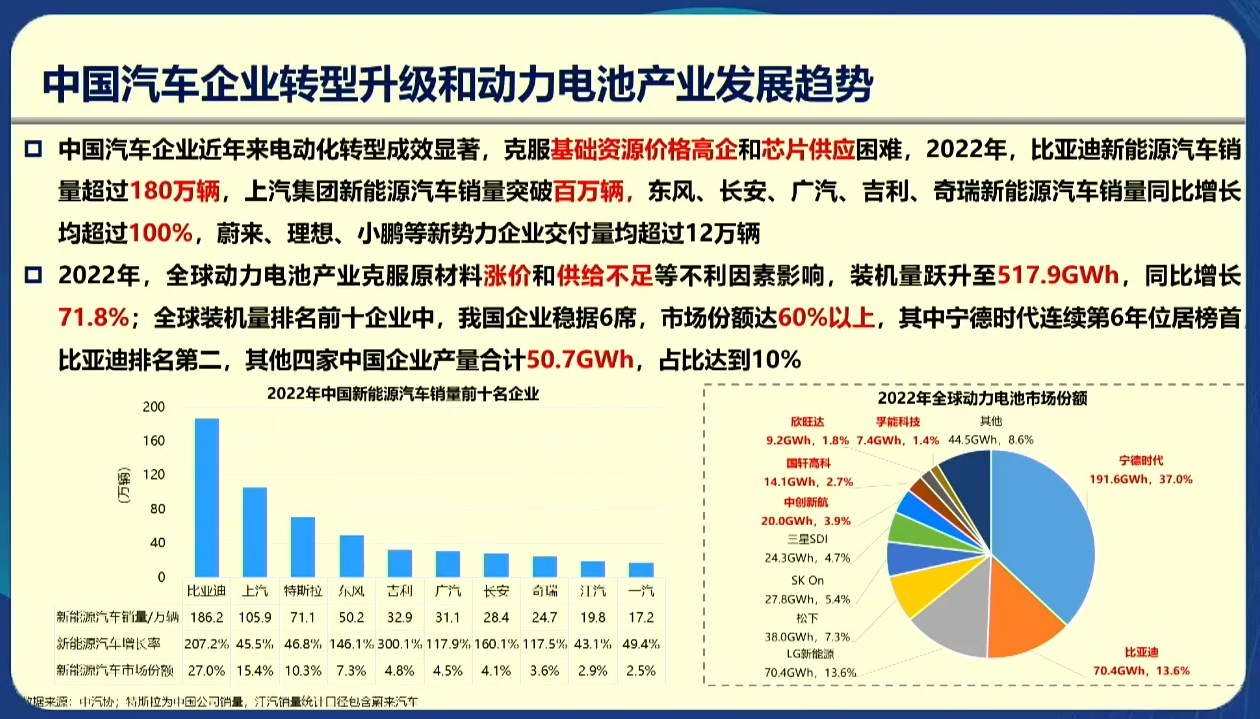

第二,车企电动化转型成效显著。尤其是2022年,产业发展克服了基础资源价格高企和芯片供应的难题。在全国销售前十企业中,比亚迪销量超过180万辆,上汽新能源汽车销售突破百万辆,东风、长安、广汽、吉利、奇瑞都有很大的增长。造车新势力中蔚来、理想、小鹏的交付量超过12万辆,进入市场批量销售的门槛。

第三,全球动力电池产业克服了原材料的上涨。2022年上半年,碳酸锂从5万元/吨涨到60万元/吨,而且供给不足。装机量跃升到517.9GWh,同比增长71.8%。全年前十电池产业中宁德时代和比亚迪稳居首位,但中创新航、国轩高科、欣旺达、孚能科技产量合计50.7GWh,占比达到10%。

第四,新能源汽车研发与产业化进入新阶段。从2022年开启国家新能源汽车重大转型,二十年来逐步形成了以纯电动、插电及增程式混动和燃料电池汽车,以及电池、电机、电控为核心的“三纵三横”的研发布局。在电动化的基础上,智能化相关的智能网联和自动驾驶也在逐步上升,重要的是一些基础设施、基础标准和监测能力以及示范运行取得了发展。

第五,党中央、国务院领导对新能源汽车的高质量发展提出新要求。国务院在2012年和2020年分别签署制定了《节能与新能源汽车产业发展规划》和《新能源汽车产业发展规划》,为产业发展提供了重要的方向和举措。2020年,总书记在视察了一汽集团期间,对新能源汽车的发展、智能网联技术的应用、高端品牌的建设以及地方政府支持汽车产业转型升级,都给予了高度的评价,也为汽车产业的高质量发展提出了新的要求。

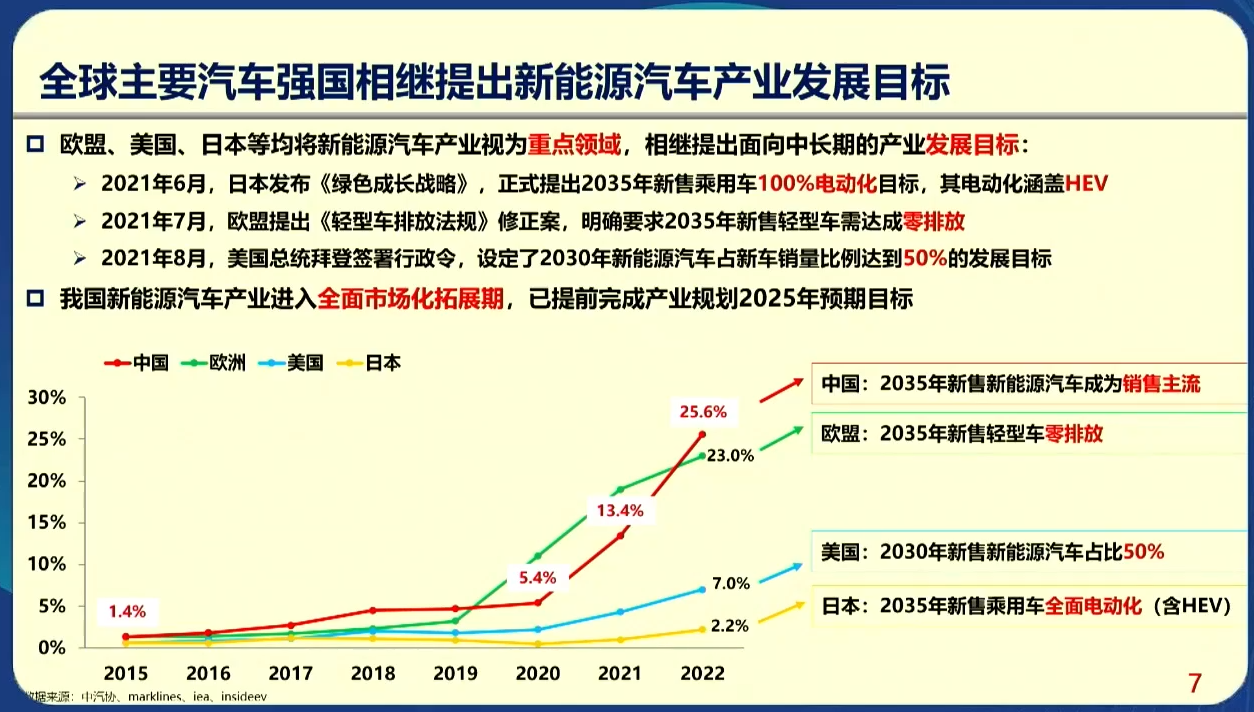

第六,全球多国表态新能源汽车是重要发展领域。2021年,欧盟、美国、日本都将新能源汽车产业视为一个重要的领域,提出了产业的发展目标。日本发布《绿色成长战略》,提出到2035年乘用车的销售100%电动化,当然包括动力电池。2021年7月,欧盟提出《轻型车排放法规》修正案,明确到2035年新售轻型汽车需要达到零排放。2021年8月,美国总统拜登签署行政令,提出2030年新能源汽车占新车销量比例达到50%的发展目标。

第七,我国新能源汽车产业进入一个全面市场化的拓展期,提前完成了产业规划2025年预设目标。从2015年新能源汽车渗透率突破1%,2020年渗透率突破5.4%,之后形成快速增长趋势,类似经济学中的S曲线起点,前面很困难,后面的成长很迅速。到达这一阶段,要认真考虑未来发展的一些方式。

目前正面临新能源汽车产业发展的新形势

万钢指出新形势下,产业还存在四个领域的不足。

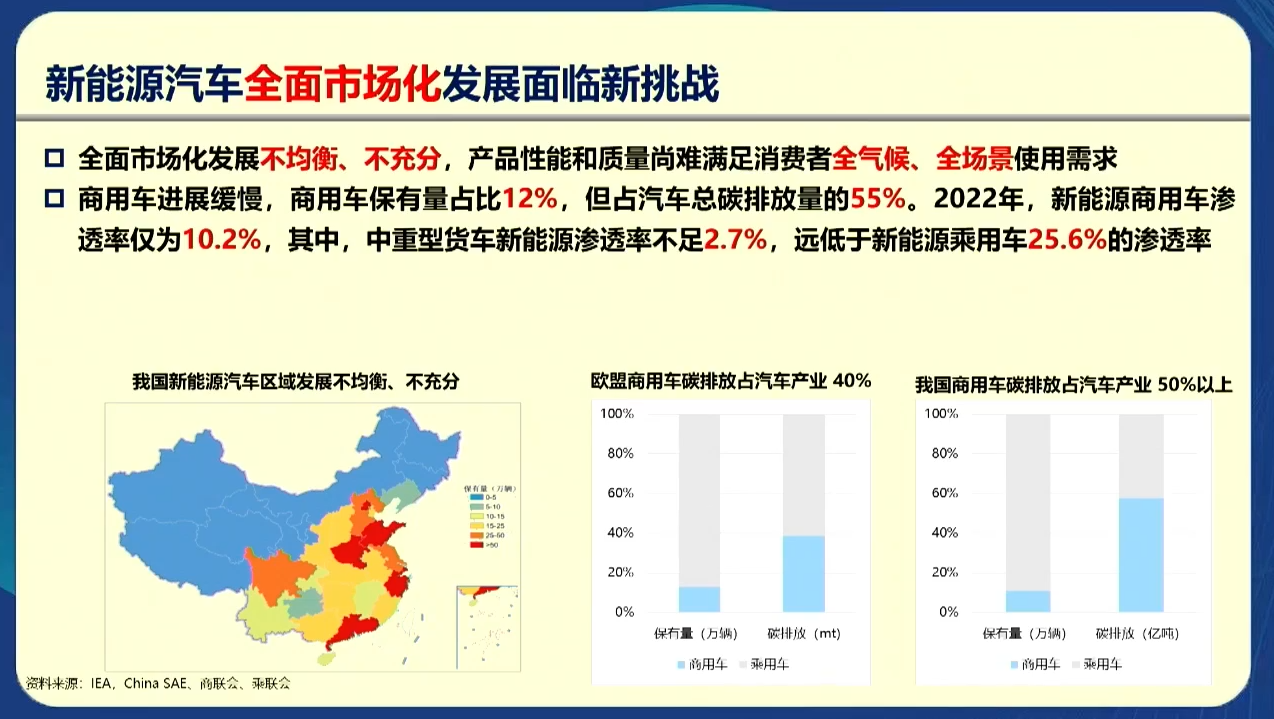

第一,全面市场化发展不够均匀、不够充分,我们的产品性能和质量还难以满足消费者全气候、全场景的使用目标。比如东北、西北等广大地区,新能源汽车的保有量有限。

第二,商用车进展缓慢。商用车占比不大,但是排放了50%以上的二氧化碳。2002年商用车占比只占10.2%,其中,中重型货车新能源渗透率不足2.7%,远低于新能源乘用车25.6%的渗透率。

第三,与高速增长的新能源汽车市场化需求相比,充电设施、换电设施、加氢网络、车路协同等一系列基础设施建设仍然相对滞后。

第四,产业发展遇到瓶颈。基础资源的价格虽然现在下落了一点但还是偏高,供应链还不畅,还有一些比较严重的技术制约问题。

“ 所以,我们下一步首先要持续加强新能源汽车的关键、核心、基础技术的研发。”万钢说到,从产业技术制约的瓶颈上看:1、动力电池的升级;2、车规级芯片短板;3、电力电子架构重组;4、智能操作系统研发,特别是现在世界上兴起的低碳发展的规划以及碳足迹寻踪等研究还是十分短缺的。

首先,要把核心放在电池上,进一步提升纯电动汽车的环境适应性、安全性、经济性。持续推进全固态电池和新体系电池等基础研究提高充电效率,进一步满足全气候全场景的应用,加快碳化硅、碳化镓基础材料、功率芯片和器件的研发和产业化。

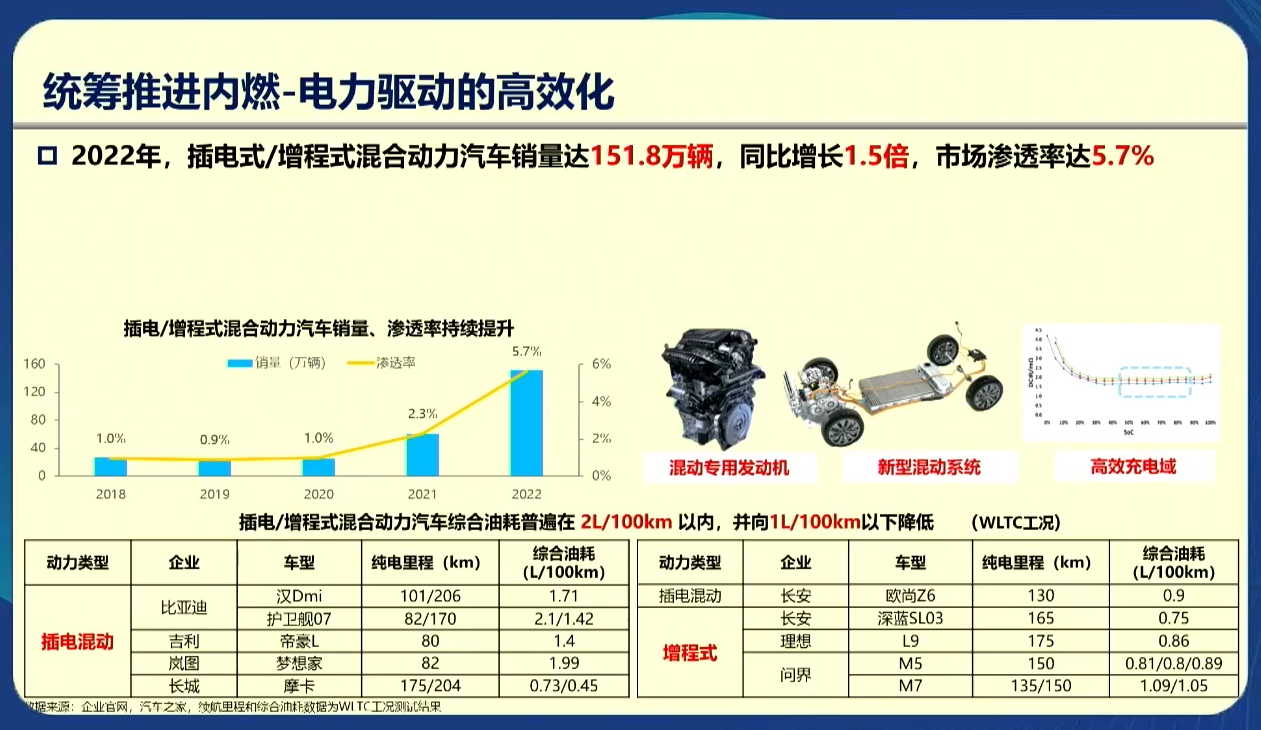

其次,要统筹推进内燃-电力驱动的高效化,统筹推进插电/增程式混合动力的协同发展。2022年,插电/增程式混合动力汽车的发展出乎意料,销量同比增长1.5倍,市场渗透率达到5.7%,占了新能源汽车的20%,但过去十年来从来没有超过15%。从使用经济性上看,插电/增程式混合动力汽车,WLTC工况下百公里油耗基本上达到两升以下,并且向每百公里一升以下降低,这些产品也给了研究视野。下一步最重要的是要通过内燃机和电驱动技术的结合与智能控制的融合,来提升内燃电力驱动的集成度、智能化和高效率水平。

其次,要统筹推进内燃-电力驱动的高效化,统筹推进插电/增程式混合动力的协同发展。2022年,插电/增程式混合动力汽车的发展出乎意料,销量同比增长1.5倍,市场渗透率达到5.7%,占了新能源汽车的20%,但过去十年来从来没有超过15%。从使用经济性上看,插电/增程式混合动力汽车,WLTC工况下百公里油耗基本上达到两升以下,并且向每百公里一升以下降低,这些产品也给了研究视野。下一步最重要的是要通过内燃机和电驱动技术的结合与智能控制的融合,来提升内燃电力驱动的集成度、智能化和高效率水平。

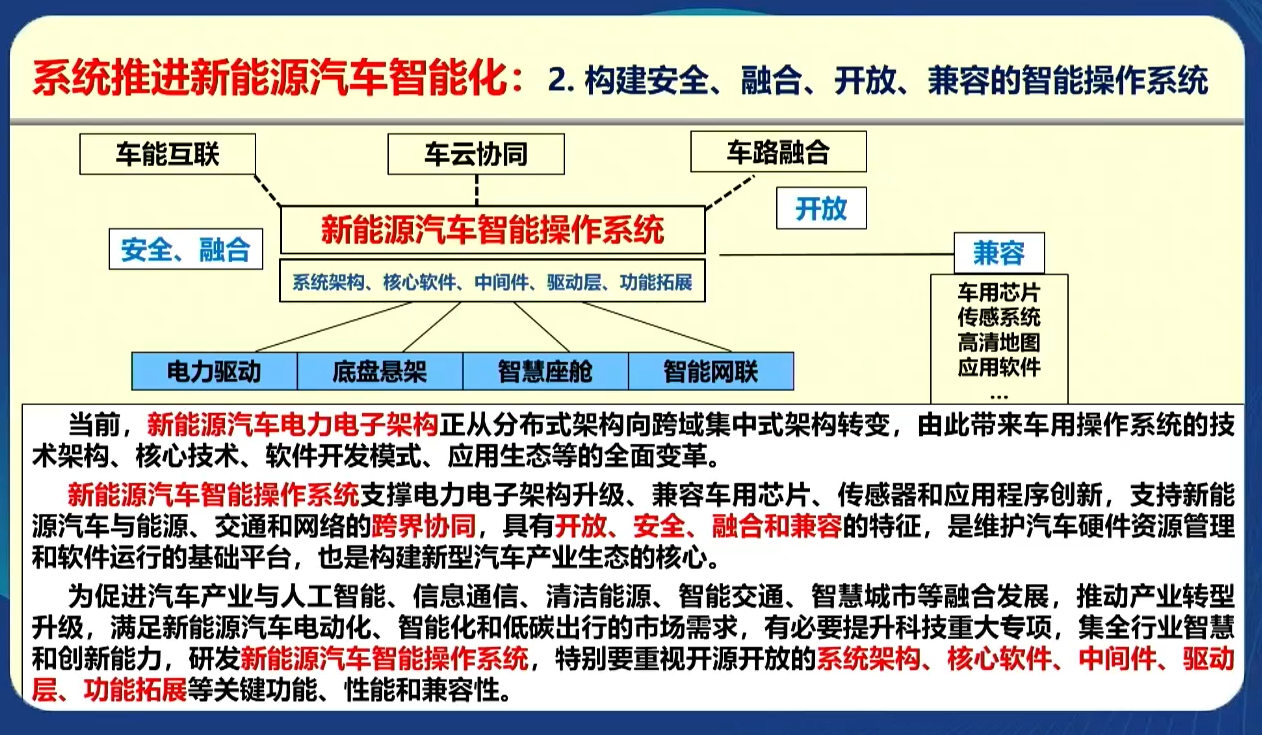

再次,要系统推进新能源汽车智能化。随着智能网联的普及,电力电驱以及智慧座舱领域的芯片问题可以解决,但底盘和悬架部分比较困难。针对这个问题,可以着眼于新发展的需求,特别是针对自动驾驶方面的需求进行重新布置,在这个过程中把熟悉的电子稳定、电动转向、电子自动泊车系统逐步升级,满足下面的操作系统。智能网联代表新的技术,包括无线网络,包括路况感知,是整个汽车网络中信息量增量最大的部分,也是对芯片要求较高的地方,要同步、逐步去推进。

在这个基础上,应该建立自主的新能源汽车智能操作系统,重点关注软件系统架构,包括核心软件、中间件、驱动层、功能拓展等,真正达到车能互联、车云协同、车路融合。“所以,当前新能源汽车的电力电子架构从分布式向域集中式的架构转变,带来了车用操作系统的技术架构、核心技术、软件开发模式和应用生态等的全面变革。”

万钢表示, 为促进汽车产业与人工智能、信息通信、清洁能源、智能交通、智慧城市等融合发展,推动产业转型升级,满足新能源汽车电动化、智能化和低碳出行的市场需求有必要来提升国家科技重大专项,集成全社会、全行业的智慧和创新能力,来研发新能源汽车智能操作系统,特别要注意重视开源开放的底层,也就是系统架构、核心软件、中间件、驱动层、功能拓展等一些关键功能、性能和兼容性。

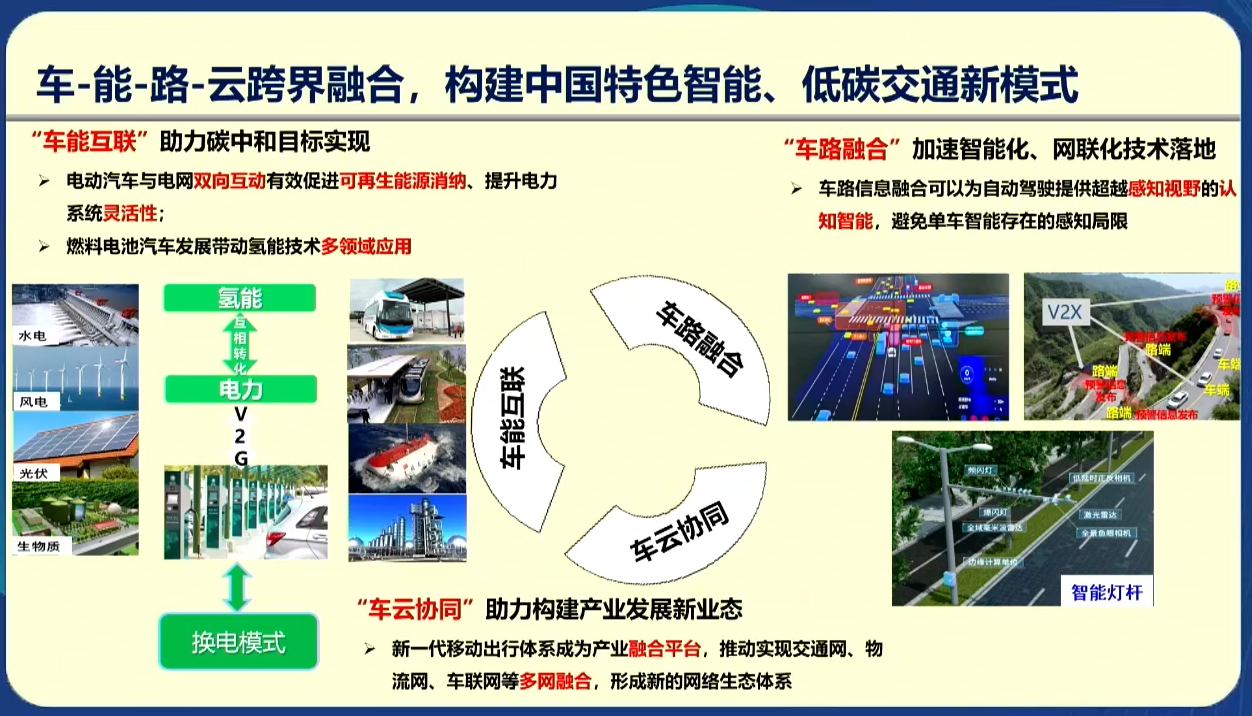

而构建中国特色的智能低碳交通新模式,就应该突出汽车和能源、道路和数字化的跨界融合。车能互联可以推动动力电池广泛的应用,1500多万辆动力电池是一个巨大的储能库,这个储能库如果能够和电网双向运行,在给配网上补电的时候,既利于用户又利于电网;在换电模式上,所谓充换电站,也是一个储能站,可以在配网中进行补能,进行小区域的平衡;此外,氢能是一种能源,不只用于汽车,还可以用于船、用于轻轨,包括绿色化工,都有很大的用处。

万钢表示:“ 车路融合可以加速智能化、网联化的技术路线。”车云协同不只是在汽车和路的连接、汽车和车的连接,主要还助力产业发展的新业态,这个融合平台上可以实现交通网、物流网、车联网等多网的融合,形成网络的新生态。所以跨界融合会是我们国家智能新能源汽车发展的独有特色。

“但是我们一定要考虑到安全是发展自动驾驶的一个重要方面。”万钢提到,自动驾驶不是理论上的L2到L5的分别,有必要建设全封闭、多场景的智能网联汽车量化测试和评价基地,具有城市道路、乡村/越野道路、城市环路以及快速道路的驾驶场景,让这些自动驾驶汽车在这些场景中形成更高的智慧,才能真正保证自动驾驶的安全。

构建新能源汽车低碳发展新生态。

这是构建绿色低碳可持续的新能源汽车的产业循环十分重要的发展方向。

万钢说到,在双碳的要求下,我们要逐步实现从能源供给的低碳化、材料供应的低碳化、生产过程的低碳化、交通出行低碳化,推动全产业链和全生命周期的碳中和。

第一要加强电池材料资源的开采技术创新;加强一些稀缺资料,锂、镍、钴等商品交易的管理,以保障产业链的供应安全;当原材料资源提高的时候,回收利用条件更加好一些。推动电池材料资源回收的利用,新技术、新模式来提升产业链制约资源回收的利用水平。

第二要加大开放合作的力度,促进全球汽车产业低排放。全球汽车产业低碳发展是一个大趋势、大方向,政策、标准、协同体系十分重要。中国汽车产业是一个向全世界开放的产业,们在制定国内的低碳标准和管理体系时应该充分吸收合资企业、独资企业、外企的伙伴,共同推动碳排放的核算、基础数据的互通互认和共享,通过这个桥梁加强全球汽车产业在碳排放管理、碳排放激励等领域的交流、合作与对话,形成一个公平、科学和透明为原则的国际汽车贸易低碳管理的协同机制。

下一步还可以共同推动整个设计过程、生产制造、循环利用的全环节的数字化、智能化、低碳化,促进全球汽车产业链绿色、低碳和可持续发展。目前,汽车产业正在推动成立国际新能源汽车大会的国际科技组织。

最后,万钢呼吁全行业,当前中国的汽车产业正在迈向现代化新征程,进入了电动化、智能化、低碳化全面升级的新阶段,急需发挥新型举国体制的优势,进一步完善新能源汽车跨部门协同机制,加强顶层设计和系统部署,来实现创新引领和高质量发展。

电话:15501033393

邮箱:3681001@qq.com